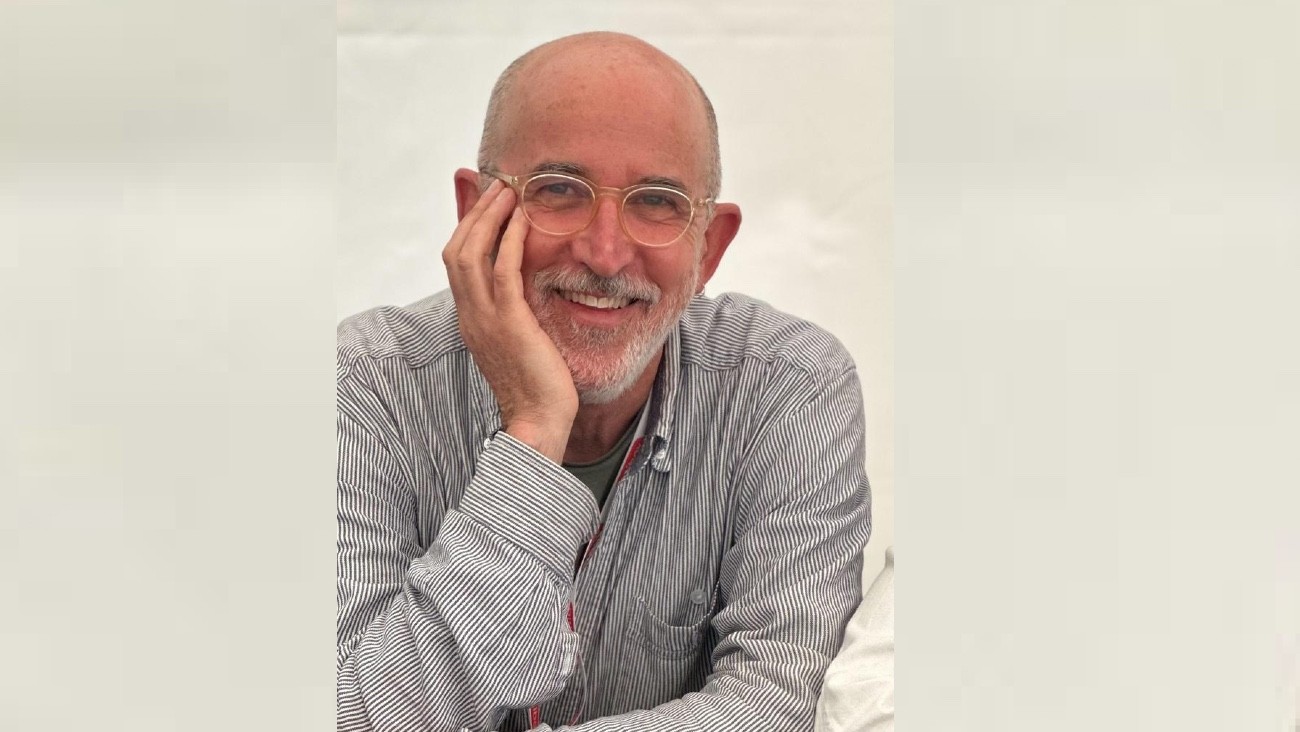

Rencontre avec le réalisateur américain David Weissman pour parler des Cockettes, du VIH et du dialogue inter-générationnel

David Weissman, réalisateur de deux documentaires majeurs de l'histoire LGBT aux Etats-Unis, « The Cockettes » et « We were Here », est à Paris pour une série de soirées dans le cadre du festival Chéries-chéris hors les murs. Komitid l'a rencontré pour une interview long format.

Chéries-Chéris, quand on pense que c’est fini, ça continue ! Dans le cadre du festival hors les murs, trois rencontres exceptionnelles ont lieu avec un réalisateur de deux documentaires majeurs de l’histoire LGBT. David Weissman est en effet à Paris pour participer à des projections de ces deux films : We were Here (sorti en 2011, le 4 décembre à 20h30 au Brady en partenariat avec le 7e Genre) et The Cockettes (coréalisé avec Bill Weber en 2002, le 6 décembre au Tango).

Le premier est un documentaire puissant et très important sur l’impact de l’épidémie de sida à San Francisco, le second nous plonge dans cette ville mais dans les années 70, avec les Cockettes, cette troupe de théâtre d’artistes politiques et déjantés hyper créative.

Enfin, le 10 décembre, David Weissman participe à un atelier d’archives orales autour des thèmes du VIH/sida et du dialogue intergénérationnel, organisé par le Collectif Archives LGBTQI+ (au Césure, salle 520). Une conversation à partir de son travail documentaire de 2016 Conversations with Gay Elders (disponible sur son site).

Pour Yagg, j’avais interviewé David Weissman en 2012 par mail, lors de la première diffusion exclusive de We were Here sur Pink TV. Cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés en face à face, mi novembre, pour parler de son parcours et de la fabrication de ces deux documentaires très importants.

Komitid : David, nous allons parler avec vous en particulier les deux films que vous avez réalisés. Mais tout d’abord, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de ce que vous faisiez avant de réaliser ces documentaires ?

David Weissman : J’ai grandi à Los Angeles. Je suis né en 1954, j’étais donc un enfant des années 60. Et j’ai grandi dans une famille juive libérale et cultivée, de sorte que la politique et les événements mondiaux faisaient toujours partie des conversations du dîner. Et, vous savez, j’ai toujours été très attentif à ce qui se passait politiquement dans le monde. Dès mon plus jeune âge, à six ans, je savais qui était candidat à la présidence. Mon engagement en faveur de la politique, de la justice sociale et de la contre-culture était donc tout à fait naturel dans l’environnement dans lequel j’ai grandi. Je ne suis pas allée à l’université. J’étais impliqué dans la politique radicale et aussi dans le LSD et la contre-culture habituelle de l’époque. J’ai fait mon coming out à la fin de mon adolescence. Quelques années plus tard, j’ai déménagé à San Francisco, où j’ai vécu pendant de nombreuses années.

Est-ce à ce moment-là que vous avez commencé à connaître les Cockettes ?

Non, je connaissais les Cockettes avant même de sortir du placard. Vous savez, c’était un groupe de barbus en robe. C’était tout à fait nouveau et fascinant. Tout ce qui se passait à San Francisco était considéré comme branché à l’époque. C’était le centre de tout ce qui était cool et nouveau. Ils ont donc réalisé un film intitulé Tricia’s Wedding, qui était une parodie par les Cockettes du mariage de la fille de Nixon à la Maison Blanche. J’ai vu ce film quand j’avais probablement 19 ans, et il a complètement changé ma vie.

De quelle façon ?

Eh bien, je ne pense pas avoir réalisé à quel point il avait changé ma vie avant de nombreuses années. Mais j’ai tout simplement trouvé ça très drôle. C’était mon premier contact avec le drag. Avant cela, je pensais que la drag était une sorte de maladie mentale. J’avais ces différentes idées stéréotypées de ce qu’était l’homosexualité. Et je n’étais pas encore tout à fait sorti du placard. Mais c’était tellement subversif, de la manière la plus délicieuse qui soit. Ce film est politique à 100 %, de la manière la plus complète et la plus subversive, parce qu’il jette à la poubelle tout ce qui est conventionnel et bourgeois. Mais lorsque j’ai déménagé à San Francisco en 1976, à l’âge de 22 ans, j’ai fait la connaissance de personnes qui descendaient des Cockettes. Et la scène de San Francisco à laquelle j’ai participé à la fin de l’année 1976 était principalement composée de gays radicaux, de gauche, de hippies, d’artistes, de genderfuck. Cette scène était donc très proche de celle des Cockettes quelques années plus tôt. C’était donc très libérateur pour moi.

J’ai toujours aimé le drag, en particulier lorsque c’est intelligent et subversif et plus que la simple imitation féminine conventionnelle. Mais, oui, je me suis très vite impliquée avec des anarchistes, des marxistes, des queens folles et amusantes à San Francisco.

Et vous saviez qu’en France, à cette époque également, il y avait ce groupe appelé Le Fhar, c’est-à-dire le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire et qu’au sein de ce groupe, il y avait un sous-groupe totalement folle appelé Les Gasolines…

C’était tout à fait dans l’air du temps, vous savez, déjà à New York, il y avait la Ridiculous Theater Company de Charles Ludlum.

Ce qui était si spécifique à San Francisco, c’est que le LSD faisait une grande différence. Les Cockettes étaient également très mixtes. Il y avait des hommes et des femmes, et des hommes hétéros dans le groupe. Mais il s’agissait en fait d’un abandon théâtral chaotique de toute convention de genre. Les Cockettes ont bénéficié d’une grande visibilité.

« Les Cockettes ont eu un impact énorme, même sur les jeunes drag queens de San Francisco qui n’avaient jamais entendu parler d’elles »

A-t-il été facile de trouver des archives lorsque vous avez produit et réalisé le film ?

Je n’avais jamais envisagé de faire des films, quels qu’ils soient. Ensuite, j’ai été très tôt impliqué dans la politique à San Francisco. Puis j’ai travaillé dans des restaurants.

J’ai ensuite décidé, sous l’influence d’amis, de prendre des cours de cinéma, juste pour le plaisir, à l’université. Et je faisais des petites comédies amusantes et queer. Il s’agissait de films Super 8, donc ils étaient tous très courts, d’une minute ou deux. Mais j’avais envie de faire ces petites comédies queer. Au début, je me suis senti coupable. Je me suis dit : “Je suis une personne tellement politique. Pourquoi est-ce que je fais ces comédies ?” Et un de mes amis m’a dit : “Votre politique n’a jamais été différente de votre sens de l’humour.” Mais non, je n’avais jamais pensé aux documentaires. Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Ce qui s’est passé, c’est qu’en 1998, c’est-à-dire bien des années plus tard, l’idée de faire un documentaire sur les Cockettes est apparue lors d’une conversation dans un café avec quelqu’un qui avait participé au film Tricia’s Wedding. Je ne sais pas qui l’a mentionné, mais nous parlions du fait que personne ne savait vraiment qui étaient les Cockettes, sauf les gens de l’époque. Elles étaient plutôt oubliées. Et pourtant, les Cockettes ont eu un impact énorme, même sur les jeunes drag queens de San Francisco qui n’avaient jamais entendu parler d’elles. C’est au cours de cette conversation qu’est née l’idée de faire un film. Mon sentiment à ce moment-là est que personne ne le fera si je ne le fais pas. Mais si quelqu’un le fait, il le fera mal. C’est ainsi que je suis devenu documentariste. C’est parce que je sentais que quelqu’un devait faire un film sur les Cockettes. J’ai alors contacté mon ami Bill [Weber, co-réalisateur], qui était monteur de publicités et de vidéos musicales, mais qui avait une trajectoire similaire en matière de contre-culture et d’activités hippies. Je lui ai demandé s’il serait intéressé par la réalisation d’un documentaire sur les Cockettes. Et il m’a dit oui.

Et pourquoi cette histoire est-elle si importante, selon vous, pour la culture gay ?

Pour moi, raconter cette histoire, c’était inclure tellement de choses qui me tenaient à cœur. La politique, la libération gay, la contre-culture, le LSD, San Francisco, qui a toujours été ma muse. Je pense que nous n’aurions pas pu faire ce film plus tôt, car il y avait eu tellement de cynisme à propos des années 1960 et du type d’idéalisme qui y régnait. Vous savez, il y a eu le Studio 54, puis le punk rock. Et ce sont des périodes culturelles beaucoup plus cyniques. J’ai eu l’impression qu’au milieu et à la fin des années 90, il y avait une plus grande ouverture d’esprit par rapport à la contre-culture des années 60, en particulier dans ses manifestations à San Francisco. Et les Cockettes semblaient être le véhicule idéal pour raconter ces histoires.

J’ai interviewé un des figures des Cockettes, Rumi, il y a plus de dix ans, lorsqu’il est venu à Paris, et il m’a dit que l’une de ses influences pour les Cockettes était Jean Genet…

Il s’agit là d’une question intéressante d’un point de vue culturel et historique. D’une certaine manière, la plus grande influence qu’ils partagent tous est celle des films hollywoodiens des années 1930 et des grandes comédies musicales hollywoodiennes. Bien sûr, chacun avait ses propres influences, mais il s’agissait d’un groupe de personnes ayant un cadre de référence culturel assez large. Aucune de ces personnes n’était née dans les années 1930, à l’époque où ces films hollywoodiens sont sortis, mais elles avaient beaucoup lu. Mais il est important de se rappeler que vous ne pouviez pas voir un film de Busby Berkeley [roi de la comédie musicale] de 1935 sur une cassette VHS. Il n’existait pas. On ne pouvait donc voir ces films que lorsqu’ils passaient à la télévision à deux heures du matin. Il y avait donc une telle absorption d’informations culturelles qui n’étaient pas aussi faciles d’accès qu’aujourd’hui. C’est ainsi que se sont réunies des personnes qui aimaient s’habiller avec des vêtements des années 1930 et 1940. Et ils avaient des influences comme Jean Genet, comme, vous savez, je veux dire, un million d’influences. Isadora Duncan et Billie Holiday et tous les livres qu’ils ont lus. Chacun apportait sa propre perspective au groupe, ce qui ajoutait au chaos.

« C’est une période de l’histoire très difficile à retranscrire dans un contexte fictif »

Je me demandais s’il y avait déjà eu une comédie musicale sur les Cockettes ?

Vous savez, au fil des ans, quelques personnes m’ont contacté et m’ont dit, nous pensons faire une comédie musicale et voulez-vous nous aider ? Je leur ai répondu : “Faites-moi savoir quand vous aurez atteint un certain stade et nous en reparlerons”. Et personne n’a jamais réussi à le faire. Je préviens toujours les gens que ce ne sera pas facile. En général, c’est une période de l’histoire très difficile à retranscrire dans un contexte fictif.

Qui aujourd’hui pourrait personnifier ou ressembler un peu aux Cockettes ?

San Francisco a toujours eu une scène drag alternative très unique. Je pense qu’elle est beaucoup plus progressiste et intéressante que celle de New York, même si je risque d’avoir des ennuis en disant cela (rires). Je pense que c’est grâce à la tradition des Cockettes, même si beaucoup de jeunes queens ne savaient même pas qui elles étaient avant la sortie du film. Il y a toujours eu une sorte de scène drag underground qui impliquait, vous savez, beaucoup de femmes. Il y a eu une expression, “fake queen”, qui désigne une femme qui se travestit en drag queen. Je suis sûre que cette expression a été créée à San Francisco. Tout ce qui va dans le sens du commentaire social avec la politique, le clown et l’humour, d’une manière innovante, tout cela est issu de cette tradition de l’époque. Mais il n’y a rien de semblable parce que c’était un moment tellement spécifique.

Passons à votre autre documentaire, magnifique, « We were Here ». Pouvez-vous nous dire pourquoi il était crucial pour vous de documenter, de garder la mémoire de cette période où tant de personnes sont mortes du sida à San Francisco ?

J’ai dit tout à l’heure que je n’avais jamais été intéressé par la réalisation de documentaires, c’est aussi parce que beaucoup d’entre eux étaient sérieux et lourds et traitaient de sujets douloureux, et j’ai pensé que ce n’était pas ce que je voulais faire avec mon énergie créative. Mais en 2007-2008, j’ai eu un petit ami qui avait aussi été cinéaste, très, très intelligent, et il m’a entendu raconter beaucoup d’histoires sur ces années-là à San Francisco. Il m’a dit : ” nous savons que nous sommes censés porter des préservatifs, mais nous ne savons pas grand-chose de ce qui s’est passé. Il faut que quelqu’un fasse un documentaire “. J’ai tout de suite pensé que ce n’était pas moi. Je ne vais pas faire un documentaire sur le sida. Mais la même chose s’est produite. Personne ne le fera si je ne le fais pas, et s’ils le font, ils le feront mal. Cette conversation a été une expérience très forte, car j’ai ressenti une sorte de clarté en tant qu’adulte, en tant que gay, en tant que cinéaste, que je n’avais jamais ressentie dans ma vie. Très vite, j’ai su que je voulais me concentrer sur San Francisco. Je pense que mon orientation personnelle est de raconter des histoires personnelles. C’était l’histoire que je connaissais, et elle était aussi compacte, d’une certaine manière. Puis j’ai essayé de réfléchir aux personnes que je pourrais interviewer.

Y a-t-il eu un élément déclencheur pour vos parti-pris de réalisation ?

Un film avait été réalisé en 1977, le tout premier documentaire gay vraiment important, intitulé Word Is Out. J’ai assisté à la première de ce film au Castro Theater, ce qui a été l’une des grandes, grandes, grandes expériences d’être à San Francisco dans ces années-là. Ce film a eu un impact énorme sur moi et sur tout le monde. Puis lorsque l’idée de faire un film sur le sida est apparue, Word Is Out fêtait son 30e anniversaire. Je savais déjà que j’aimais beaucoup la simplicité de ce film. J’avais vraiment aimé le fait qu’il soit dépourvu de toute surcharge cinématographique, de toute esthétique de cinéaste. C’était très pur. Et je me suis dit que si je devais faire un film sur le sida, j’aimerais m’inspirer de ce modèle. J’y suis allé avec Bill Weber, qui était mon partenaire de réalisation sur The Cockettes, et qui m’avait dit qu’il ne voulait pas travailler sur un film sur le sida.

Pourquoi ?

C’était trop intense. Je veux dire que l’idée de revisiter cette histoire était très, très douloureuse. Nous nous sommes donc assis ensemble pendant Word Is Out, et à un moment, il s’est penché vers moi et m’a dit : “tu devrais faire ton film comme ça”. Dès qu’il a dit cela, j’ai su qu’il allait travailler sur le film. Il est venu non pas en tant que coréalisateur, mais en tant que monteur. Et notre relation de travail est extraordinaire. Quand je pense que c’est un film sur toute l’histoire du sida à San Francisco et qu’il ne dure que 90 minutes, c’est absolument insensé. Mais cela a fonctionné.

Comment avez-vous choisi les personnages de ce documentaire ?

Je savais que je ne voulais pas plus de 12 personnes. C’était mon premier chiffre, puis il est devenu de plus en plus petit. Et au final, c’est combien ? Cinq. Lorsque vous racontez une histoire énorme d’une grande importance culturelle, en particulier pour un cinéaste politique de San Francisco, la première chose à laquelle on pense est la diversité. On pense à avoir des voix représentatives. Et bien sûr, plus le nombre de personnes est réduit, moins il y a de diversité. Ce sont donc des éléments qui entrent en ligne de compte dans la réflexion sur la manière de procéder. J’ai rencontré Kirk et je lui ai dit que j’envisageais de faire un film sur le sida. Il m’a répondu que je devrais interviewer Ed, parce qu’il est très motivé pour raconter ses années sida, qu’il était vraiment dans les tranchées. Je me suis donc dit qu’Ed pourrait être ma première interview expérimentale. Et c’est ainsi que tout a commencé. Et en fait, tous ceux qui sont présents dans le film sont arrivés comme ça, parce qu’ils sont apparus de façon inattendue dans mon champ de vision. J’ai rencontré Daniel lors d’une manifestation. Je le connaissais depuis 30 ans, mais nous n’avions jamais passé de temps ensemble. Nous avions des amis communs. Je connaissais un peu son histoire et je lui ai dit : “Oh, je pense faire un film sur le sida. Serais-tu intéressé par une interview ?” Il a répondu par l’affirmative. C’est ainsi que les choses se sont passées. Je crois que j’ai fait neuf interviews au total, et j’en ai utilisé cinq. Pour un cinéaste, c’est absolument insensé de faire cela. C’est une idée terrible, mais c’est ainsi que cela a fonctionné.

« J’ai une certaine esthétique des interviews, de la façon dont les yeux d’une personne sont regardés, du son de sa voix »

Pourquoi avoir réduit le nombre de témoignages à cinq ?

Je savais que certains d’entre eux ne fonctionneraient pas. Ils étaient trop personnels. La personne sanglotait devant la caméra de manière incontrôlée, ce que je ne voulais pas voir dans le film. Et vous savez, j’ai une certaine esthétique des interviews, de la façon dont les yeux d’une personne sont regardés, du son de sa voix. Est-ce qu’ils font une pause ? Est-ce qu’ils écoutent lorsqu’ils sont interviewés ? Ce sont tous des éléments qui font la différence devant la caméra. Guy, le fleuriste dans le film, je m’étais assis avec lui à son stand de fleurs pendant des années, comme tout le monde le faisait. On s’asseyait et on discutait avec Guy. Quelqu’un avait suggéré plus tôt que je l’interviewe. Et j’ai dit, il est trop déprimé. Il avait traversé une situation très difficile par rapport au logement pendant environ un an et demi. Et nous avons beaucoup parlé de sa dépression. Et puis un jour, un appartement s’est libéré dans mon immeuble, qui était très bon marché. J’ai dit à Guy : “appelle mon propriétaire maintenant”. Et il a emménagé. Et soudainement, son humeur a changé. J’ai dit, hé, serais-tu intéressé à être interviewé pour mon film ? Et il m’a répondu par l’affirmative. Et quand vous en êtes à un stade dans un film où la majeure partie de la structure de l’histoire est plus ou moins en place, il y a certaines choses dont vous avez besoin. Et il y a certaines choses dont vous n’avez plus besoin. Et Guy était incroyable ! Il était un peu le chœur grec. Durant toute cette période [des premières années de l’épidémie] il était assis au coin de la rue alors que le monde défilait. Et il l’observait depuis la position du vendeur de fleurs qui voyait tout.

Depuis la première du film en 2012, beaucoup de choses ont changé surtout avec la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et le fait que les personnes séropositives en traitement ne peuvent pas transmettre le VIH. Comment pensez-vous que cela a changé la façon dont les gens voient cette épidémie ou la façon dont cela a transformé la communauté gay de San Francisco ?

Eh bien, c’est un monde totalement différent. Je veux dire, j’ai 69 ans, donc je ne suis pas au cœur de ce qui se passe actuellement dans la communauté gay. Et je trouve aussi une partie significative de la vie gay aliénante et déconcertante. Ce que j’espère, c’est que la leçon que les jeunes peuvent tirer du film s’ils sont sexuellement actifs, c’est à quel point il est important que nous prenions soin de nous-mêmes et que nous prenions soin les uns des autres et que lorsque nous sommes intime avec les gens, nous pouvons être compatissants, respectueux et protecteurs de la santé et de la sécurité des autres. Je pense que le message du film était plus un message éthique et moral qu’un message scientifique. Evidemment, je suis content que la PrEP existe. Je suis content que les gens n’aient pas le VIH. Je ne sais pas si les hommes gays ont vraiment progressé dans le traitement les uns des autres. Je pense qu’il y a beaucoup de comportements terribles dans le monde gay, notamment sur les applications. Et, vous savez, j’ai beaucoup d’amis jeunes et je cherche vraiment, d’une certaine manière, des possibilités de mentorat parce que je pense que l’interaction intergénérationnelle est importante et rare. C’est difficile dans le monde gay. Et j’ai souvent eu des conversations avec des gens et ils me disent : “je n’ai jamais eu une conversation comme ça auparavant.” Et je dis, eh bien, c’est maintenant votre chance de commencer cette conversation avec quelqu’un de votre âge.

Rencontres avec le réalisateur américain David Weissman, plus d’infos ici.

- Le vidéaste d'extrême droite Papacito condamné à 5.000 euros d'amende pour injures homophobes

- Le Groupe SOS et la Fondation Le Refuge annoncent la reprise du magazine « Têtu »

- Mon dernier article sur Komitid

- France Télévisions condamné aux prud'hommes pour une affaire de harcèlement

- 100% L'EXPO, une sixième édition toujours plus engagée